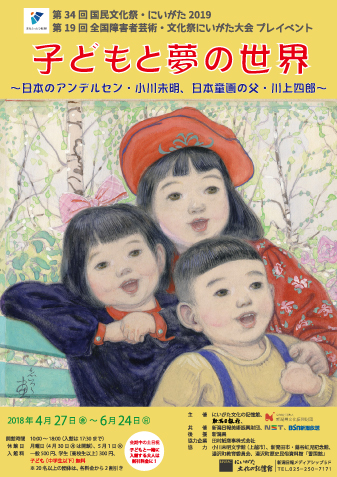

2018(平成30)年度│子どもと夢の世界~日本のアンデルセン・小川未明、日本童画の父・川上四郎~

| 会 期 | 2018/04/27(金)~ 2018/06/24(日) |

|---|---|

| 休館日 | 月曜日(ただし4月30日は開館)、 5月1日(火) |

| 開館時間 | 午前10時 〜 午後6時 (ただし、観覧券の販売は午後5時30分まで) |

| 会 場 | にいがた文化の記憶館 |

| 入館料 | 一般500円(400円) 学生(高校生以上)300円(240円) 中学生以下無料 ※( )内は団体20名以上 |

概要

第34回 国民文化祭・にいがた2019

第19回 全国障害者芸術・文化祭にいがた大会 プレイベント

新潟県内各地には、古くからの民話が多く残っている。このことは、新潟に「語りの文化」が深く根付いていることを示しています。

近代に入り、子ども向けの文学が「おとぎ話」から「童話」に変化する過程で重要な人物が、「日本のアンデルセン」と呼ばれる上越市出身の小川未明(1882~1961年)です。未明は44歳のとき、「自分は何時までも子どもでありたい。たとへ子供でゐることが出来なくても、子供のやうに楽しい感情と、若やかな空想とをいつまでも持つてゐたい」と宣言し、生涯を童話作家として捧げる決心をして多くの作品を残しました。

未明が作品を発表した児童雑誌では、童画という新しいジャンルの絵も隆盛しました。そこで活躍したのが、長岡市出身の画家・川上四郎(1889~1983年)です。川上は東京美術学校(現東京藝大)で藤島武二に師事し、卒業後は中学校教師を経て、児童雑誌で活躍する童画界の第一人者となりました。戦争中、湯沢町に疎開して以来、永住の地と定め、豊かな自然の中で童画を描き続けました。

現在、子どものための文学は児童文学と呼ばれ、ティーンズノベル、ライトノベルなど近接する分野が広がっている。またこうしたジャンルから直木賞作家を輩出するなど、一般小説との垣根もなくなりつつある。こうした文化の源でもある新潟の語りの文化を見直し、新潟人が作り出した児童文学、童画の「夢の世界」をお楽しみください。

主 催:にいがた文化の記憶館、公益財団法人新潟県文化振興財団、新潟日報社

共 催:新潟日報美術振興財団、NST、BSN新潟放送

後 援:新潟県

協力企業:田村紙商事株式会社

協 力:小川未明文学館(上越市)、新発田市・蕗谷虹児記念館、湯沢町教育委員会、湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」

関連イベント

-

◆ 月いちレクチャー特別編「方言で越後の民話を楽しもう!」 ◆

日 時│① 4 月 28 日(土) ② 5 月 26 日(土) ③ 6 月 23 日(土)

各回とも午後2時~3時(予定)

語り部│むかし話 語り部「チェリー婆(バァバ)」(五十嵐絹子さん、松川美恵子さん)

会 場│にいがた文化の記憶館 展示室内

参加費│無料(当日の入館券が必要です)

※中学生以下は入館無料。

※当館パスポート会員は無料。受付でパスポートをご提示ください。

定 員│50名 ※先着順のため、定員に達し次第締め切ります。

内 容│① 4 月 28 日(土)

・「珍しい鳥」(新潟市=旧横越町)

・「三枚のお札」(阿賀野市)

・「なまずの裁判」

・「ピンチョロリン」(阿賀野市)

・「食わず嫁さ」(湯沢町)

② 5 月 26 日(土) ※変更することがあります。

・「山伏とキツネ」(新潟市=旧横越町)

・「カッパがくれた秘密の藥」(阿賀野市=旧京ヶ瀬村)

・「法印様と医者どんと軽業師」(新潟市=旧横越町)

・「字のない手紙」(新発田市)

・「井上久助(きゅうすけ)」(新発田市)

③ 6 月 23 日(土) ※変更することがあります。

・「十二支の始まり」(上越市)

・「肝試しに出かけたあねさ」(新潟市=旧横越町)

・「へそ取り」(新潟市=旧横越町)

・「ネズミ経」(新潟市)

・「鶴と亀」(上越市)

・「へーふり嫁」(新発田市)

【お申し込み方法】

メール、FAX、往復はがきのいずれかに「①参加希望日、②住所、③氏名、④電話(あればFAXも)番号」を

ご記入のうえ、以下の宛て先までお送りください。

〒950-0088 新潟市中央区万代3-1-1 新潟日報メディアシップ5階 にいがた文化の記憶館

TEL 025-250-7171 FAX 025-250-7040 メール kiokukan@honey.ocn.ne.jp

お問い合わせフォームからもお申し込みいただけます。